¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de empezar una iniciativa de Transición? ¿Y si llevamos tiempo pero algo falla o estamos atascadas? Las compañeras de Zarzalejo nos dan algunos consejos desde su experiencia. ¡Atentas a lo que nos cuentan!

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de empezar una iniciativa de Transición? ¿Y si llevamos tiempo pero algo falla o estamos atascadas? Las compañeras de Zarzalejo nos dan algunos consejos desde su experiencia. ¡Atentas a lo que nos cuentan!

Ana Huertas nos habla de transición ecosocial junto a Antonio Turiel y Sergi Caballero en el canal Ideas para el Gran Giro. ¡No te pierdas la entrevista!

Ya están abiertas las inscripciones para el Ciclo de formación para entidades sociales: Caminando hacia la resiliencia. Desde Red de Transición impartimos el módulo Avanzar la Transición. ¡Sigue leyendo para saber más! Sigue leyendo

El pasado martes 24 de noviembre tuvo lugar la Formación en Desarrollo regenerativo del proyecto Catalizadores Comunitarios. ¿Te la perdiste? ¡Puedes verla aquí!

Desde Resilience.Earth y Red de Transición te ofrecemos una formación sobre Desarrollo regenerativo. Será gratuita y tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2020. Sigue leyendo para más detalles. Sigue leyendo

Nuestro modelo de civilización basada en el crecimiento llega a su fin. Y el nuevo modelo, compatible con los límites de la Tierra, no está aún listo. Más que nunca, el activismo necesario para afrontar esta época crucial para el planeta y la humanidad exige realismo, madurez y serenidad. Establecer un modelo de reconciliación con el planeta y con nuestra mortalidad, explorando visiones escatológicas, puede ayudarnos en ello.

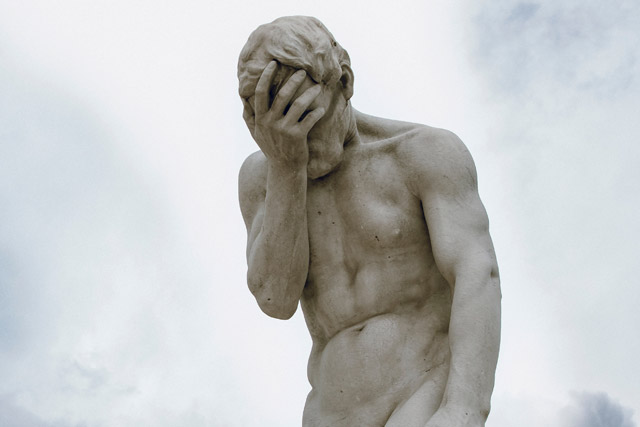

Somos unos simios contemplando en primera fila el colapso de nuestra civilización. Al borde del abismo y dispuestos a dar el paso. Monos incautos, caprichosos, déspotas, destrozones…

Imagen: Joao Tzanno, Unsplash.

Todo se desmorona. La Covid-19 es una bonita primera pieza de dominó. A menos que demos un golpe de timón que vire 180 grados el rumbo de nuestra acomodada sociedad, seremos testigos y víctimas de una sucesión de catástrofes que en los próximos años irán estrechando poco a poco nuestra zona de confort vital: escasa comida y bebida, techo endeble, inseguridad creciente…

Imagen: Denys Argyriou, Unsplash.

Nos ha tocado vivir el mayor cataclismo de la historia de la humanidad. Y a la mayoría de occidentales les pilla aislados en su vivienda, distraídos con imágenes emitidas por todo tipo de pantallas o, peor aún, atrapados en el Engendro, atenazados por la precariedad laboral y la ausencia de perspectivas. Sin esperanza.

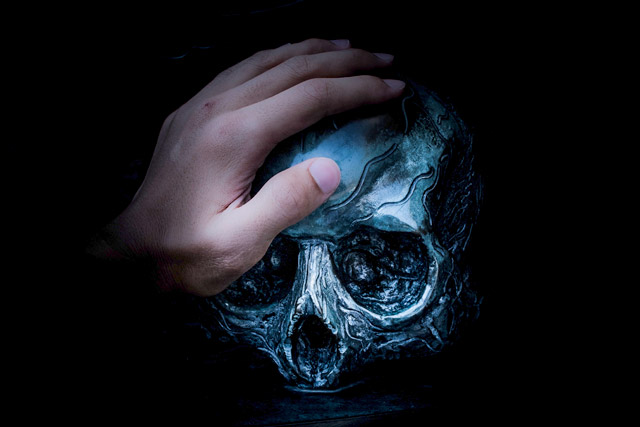

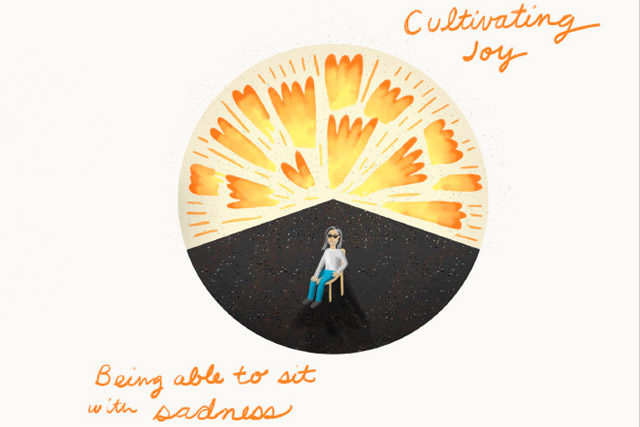

El colapso que se avecina provoca intensas emociones: miedo, cólera, impotencia, tristeza…

Imagen: Sergio Rodríguez – Portugués del Olmo, Unsplash.

Metabolizar esas emociones y evitar que nos suman en la parálisis es el gran reto de nuestra generación. Para ello es útil el modelo de las 4 Rs (Reconciliación, Resiliencia, Restauración y Recuperación) preconizado por Jem Bendell en su Agenda para la Adaptación Profunda. De las 4 Rs la más crucial sin duda es la Reconciliación. Reconciliarse con la propia mortalidad es una condición indispensable para llegar a desempeñar un papel útil durante el fin de nuestro mundo.

Imagen: Jack B. y Luke Southern, Unsplash.

No queda más remedio que adentrarse en una noche oscura del alma y hacer las paces con nuestro terror a la muerte, que está en la base de nuestra ansiedad existencial. Es necesario establecer un modelo de reconciliación con el mundo y con nosotras mismas. Pero antes hay que plantear un par de preguntas.

Estamos en el umbral de una nueva página de la historia de la humanidad y del planeta. No es imposible que el ser humano acabe extinguiéndose antes del final de este siglo. En el escenario más catastrófico es incluso posible que desaparezca la vida del planeta.

Imagen: Markus Spiske, Unsplash.

Ante esta tesitura cabe preguntarse cuál es la actitud que hay que adoptar. Algunos viven en la negación, otros en el hopium (neologismo anglosajón que combina opio y esperanza), otros comen y beben sabiendo que mañana morirán (Carpe Diem), otros reciclan, montan en bicicleta y renuncian a la carne, otros dedican su vida al activismo. Otros (Extinction Rebellion) están incluso dispuestos a sacrificar su libertad por la causa. Los más heroicos llegan a dar sus vidas en la defensa de los ecosistemas…

Imagen: Markus Spiske, Unsplash.

Ese amplio espectro de actitudes depende de cómo veamos el mundo. En ese sentido, sugiero leer el lúcido texto “Y tú qué vas a hacer” de Esther Molina, mi amiga y compañera de RedT, en el que menciona los tres escenarios que propone Joanna Macy.

La perspectiva es tan brutal que muchos días es fácil caer en el desánimo. Al fin y al cabo, sabemos que la entropía, segunda ley de la termodinámica, nos lleva de modo irreversible al caos y a la desintegración. Luchar contra ella puede parecer un empeño quijotesco, inútil, fútil. Hagamos lo que hagamos, la humanidad desaparecerá un día de la Tierra. Y luego se extinguirá toda la Vida. Y el Sol explotará y el Universo acabará siendo un lugar oscuro y silencioso. Hagamos lo que hagamos.

Y pese a ello, son muchos los que muestran su entrega y abnegación y dedican su vida a todo tipo de causas. Desde el oso de los Pirineos hasta los corales de Samoa. Y su vida es eso. Propulsados por una vocación de entrega, de implicación.

Imagen: Jeremy Perkins, Unsplash.

Pero algunos caen en el error de olvidar revisar con cierta frecuencia la intención que motiva ese activismo. En un reciente webinar sobre el ego de los activistas Charles Eisenstein hace una pregunta que se experimenta como la punta de una flecha bien afilada clavada de lleno en tu más hondo y personal trauma: ¿Serías capaz de sacrificar tu notoriedad, tu protagonismo en el esfuerzo de evitar que el planeta se vaya al garete? El único activismo posible debe brotar de un intenso amor a la Tierra y no de la satisfacción imposible de los traumas y carencias de tu temprana adolescencia.

Por ello, quizás la respuesta no esté tanto en Qué HACER sino más bien en Qué SER. Eso presupone que asumamos que somos polvo estelar; que no es que estemos en el Universo, sino que somos el Universo; que la Naturaleza no es algo que esté ahí afuera esperando que la explotemos, sino que la Naturaleza está dentro de nosotros, es nosotros.

Imagen: Hillie Chan, Unsplash.

Alan Watts sostenía en El Libro (The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are) que una manera de ver la realidad puede llevarte a creer que todo organismo es esencialmente un tubo. Uno de sus extremos sirve para introducir nutrientes y el otro para expulsar residuos. Inputs y Outputs.

Imagen: Freepik.

Desde la más humilde lombriz al excelso simio que somos, ese tubo es la esencia de nuestra interacción con la Tierra. La evolución ha ido agregando al tubo distintas funciones (ojos, oídos, manos, cerebros) que mejoran la eficiencia transformadora del tubo, pero básicamente seguimos siendo un tubo.

Lo que nos diferencia del resto de los seres vivos es que nosotros podemos elegir qué consumimos y cómo nos deshacemos de nuestros residuos. Me viene en mente aquí uno de los Cinco Entrenamientos hacia la plena consciencia que propone el maestro Zen Thich Nhat Hanh: practicar la visión profunda en nuestra forma de utilizar los cuatro tipos de consumo: alimentos, impresiones sensoriales, volición y conciencia.

Lo que se aplica a un individuo, es también relevante para una civilización. Por un extremo del tubo de nuestra sociedad extraemos recursos de la naturaleza (madera, petróleo, minerales…) y por el otro extremo expulsamos residuos (CO2, micro-plásticos, …).

Imagen: Julia Joppien, Unsplash.

Tanto en el plano individual como en el colectivo es fundamental que la extracción de recursos y la expulsión de residuos se haga de forma compatible con los límites naturales. Y eso no es así, como sabemos ya desde el informe Limits to Growth del Club de Roma (1972) que nos advertía que nuestro modelo de crecimiento continuo nos lleva de cabeza al abismo.

Sabemos muy bien qué somos, pero lo olvidamos continuamente. Somos un simio que se vio forzado a abandonar el bosque hace al menos unos cuatro millones de años y comenzó a adaptarse a la vida en la sabana en pequeños grupos, dando origen a la cultura. Por alguna razón ese simio se puso de pie y comenzó a usar sus manos, dando origen a la tecnología. Y su cerebro pasó en poco tiempo de 500 cm3 a 1500 cm3. Y, como dice Charles Eisenstein en The Ascent of Humanity, debido al desarrollo de la cultura y la tecnología ese simio comenzó a separarse de la naturaleza de la que había surgido.

Imagen: David Monje, Unsplash.

Esa separación se aceleró brutalmente hace 10.000 años cuando el simio pasó de cazador-recolector nómada a ganadero-agricultor sedentario. Y la brecha con la naturaleza se hizo infranqueable hace unos 250 años cuando descubrimos la bestial capacidad de transformación que ofrecían los combustibles fósiles.

Hoy los humanos somos más de 7.500 millones de tubos. En términos absolutos, seguramente somos demasiados y el hábitat que ocupamos se lo quitamos a otras especies animales y vegetales. En un estudio sobre biomasa de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU se expone que los humanos somos ya el 36% de la biomasa de todos los mamíferos y el ganado que nos alimenta ocupa el 60% del total, lo que deja reducida la biomasa del resto de los mamíferos salvajes a un 4%.

Sí, somos muchos y nuestra capacidad de extracción y de contaminación supera ampliamente la capacidad de carga del planeta.

Imagen: Ant Rozetsky, Unsplash.

Sin embargo, no todos tenemos el mismo impacto. Sabemos que unos pocos millones en el mundo “desarrollado” depredan y ensucian más que los otros 7.000 millones, que a lo sumo calientan sus alubias y su arroz quemando ramas y troncos arrancados de la agonizante jungla que les trajo al mundo.

Y sin embargo, el “progreso” de nuestras sociedades desde los años 60 no ha mejorado la satisfacción vital de la mayoría de los habitantes del mundo rico. Viendo el otro día la película El gendarme de Saint-Tropez de Louis de Funès anhelo la calidad de vida de aquellos años sin teléfonos móviles ni compras online.

La escatología es la disciplina/ciencia/rama del saber que estudia el destino final del individuo y el universo, así como estudia al ser humano después de la muerte. La escatología fue uno de los temas centrales de la teología medieval, coincidiendo con otra de las grandes pandemias históricas (la peste bubónica).

Imagen: Michael Schaffler, Unsplash.

Por otro lado, curiosamente, el término escatología tiene una segunda acepción como acto de analizar excrementos (heces). En su libro Confessions of a Recovering Environmentalist, el ex-activista Paul Kingsnorth esgrime que el váter moderno en el que a diario malgastamos litros y litros de agua limpia y perfectamente potable es la metáfora de todo lo que va mal en nuestra civilización.

Imagen: Gabor Monori, Unsplash.

Con el váter uno se quita cómodamente de encima sus excrementos y se olvida de a donde van a parar. Igual que uno no se preocupa del origen de los alimentos que tus intestinos han transformado, tampoco interesa saber qué pasa con esos residuos.

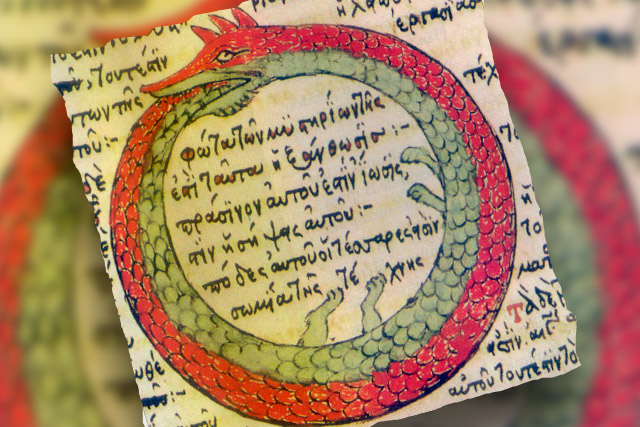

Para Kingsnorth compostar los excrementos es la nueva metáfora: de una sociedad lineal separada de la naturaleza a una sociedad cíclica en la que los procesos naturales reconvierten el excremento en nutriente. El tubo circular.

Uroboros Imagen: Wikipedia.

En septiembre de 2019 ahondé en la experiencia de la muerte en un retiro sobre ritos de paso para vivir y para morir. Los maravillosos Diana y Xavi de Transalquimia fueron los cálidos anfitriones de un seminario con Meredith Little. Allí comencé a experimentar que los ciclos de la tierra son el cauce que nos mece desde la cuna al hoyo; el tacto de las hojas, el perfume del humus, el sonido del arroyo, el calor de las piedras del bosque. Esa fue una entrada en materia que precedió a un retiro con Jem Bendell y Katie Carr sobre Deep Adaptation. Profundo. Y de ahí pasé a una convalecencia causada por una afección pulmonar. Durante la cual comenzó el final de la vida de mi madre. La Muerte con M.

Imagen: Leonardo Yip, Unsplash.

Sabemos poco sobre la Muerte. Y, sin embargo, la literatura sobre la muerte es extensa e intensa. El “Rechazo de la muerte” (The Denial of Death) de Ernest Becker es una buena guía para adentrase en la noche oscura y comprender los mecanismos que usamos para controlar nuestro terror ante la muerte (Terror Management Theory). En ese libro, Becker plantea – entre muchas otras impresiones sobre la muerte – cómo conciliar la dualidad del ser humano: por un lado, somos seres exquisitos, capaces de crear poesía, de dar la vida por amor, de comprender los misterios del universo.

Imagen: Anton Darius, Unsplash.

Pero por otro lado somos animales, fisiológicamente indistinguibles de otros mamíferos, sometidos a las mismas leyes de supervivencia. Becker resume esta dualidad de forma brutal: Somos dioses con ano. Dioses que defecan. Dioses-gusano.

La esperanza, si hay alguna, es que un número creciente de nosotros desea volver al bosque que abandonamos hace unos 4 millones de años. Que desea volver a convivir en grupos de no más de 150 personas, lo que corresponde, según escribe Robin Dunbar en Grooming, gossip and the origin of language, al tamaño “natural” del grupo humano. Que percibe la naturaleza como algo sagrado, que suscita respeto, conexión y amor. La experiencia del movimiento de Transición, que acoge esta necesidad de reconectar con un modo de vida más sencillo desde el ámbito personal (transición interior) hasta la reconstrucción de la resiliencia de las comunidades, puede facilitar ese retorno. Porque hablamos de un retorno, no de una huida.

Imagen: Unsplash.

Hay mucho por hacer para restablecer el equilibrio que comenzamos a perturbar cuando golpeamos por primera vez con una piedra sobre un fémur de un rumiante muerto para sorber su médula. Y quizás lo primero y más importante para ello sea aceptar las reglas y los limites inexorables de la vida en este planeta. Con un poco de tecnología para atenuar la dureza de esa realidad, pero sin olvidar nuestro origen tubular ni nuestro horizonte escatológico. Pasar frío cuando hace frio; pasar hambre cuando no hay alimentos; morir mucho antes de la vejez. Esa es la Esperanza.

¿Tumba o cuna? Imagen: Camila Jacques, Unsplash.

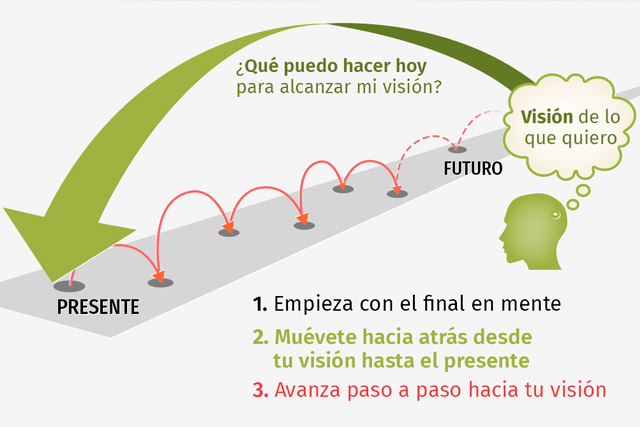

Si te preguntas qué pasos concretos puedes dar a nivel individual y colectivo para contribuir a un modo de vida sostenible y regenerador para tu interior, tu alrededor y el planeta, ¡sigue leyendo! En esta entrega te hablamos del backcasting o retrospectiva desde el futuro, una herramienta muy útil para soñar y generar una visión de futuro que nos ayude a dar pasos para acercarnos a ella en nuestro día a día.

Este artículo ha sido escrito en colaboración y disfrute por Laura Sedano, Esther Molina y Mayerling Márquez, miembros y colaboradoras de la Red de Transición.

Mucho se ha reflexionado y queda por reflexionar sobre lo ocurrido durante la pandemia de Covid-19, y también sobre todo lo que ha conllevado en diversas esferas. La mayoría nos hemos visto obligadas a lidiar, de la mejor forma que hemos sabido, con la falta de libertad de movimiento y las paredes de nuestras casas.

Algunas personas hemos vivido este tiempo en familia, otras en pareja, otras en la más pura soledad…Para muchas, en cualquiera de las variantes en las que hayamos vivido esta experiencia, la vida ha puesto ante nosotras algo que siempre parece faltarnos: ¡¡¡tiempo!!!

Imagen: Ales Krivec, Unsplash.

Es posible que lo hayamos empleado en estar con nosotras mismas, disfrutar de la familia, ver series, estudiar, trabajar o teletrabajar, hacer labores que nunca antes habíamos hecho, ser productivas, aburrirnos… O simplemente para ser quienes somos, dejando a un lado el hacer frenético al que estamos acostumbradas. Es posible que durante este tiempo hayamos cambiado, en algo, nuestra visión de la vida…

Tenemos un doble cóctel entre las manos: La crisis sistémica global y la de la Covid-19. ¡Tremendo vaso! Un panorama completamente inaudito y nunca experimentado a lo largo de nuestra historia como humanidad. Cargado de problemáticas, pero también de oportunidades.

Encaramos problemáticas e incertidumbres sanitarias, sociales, políticas, económicas… Ante las cuales también se nos muestran posibles caminos a transitar, la construcción de resiliencia, la solidaridad, la adaptabilidad, nuevas maneras de relacionarnos y conectarnos… Quizá ahora más que nunca nos damos cuenta de la enorme interdependencia de la vida, de los tantísimos seres de los que dependemos y con los que interactuamos para sostenerla.

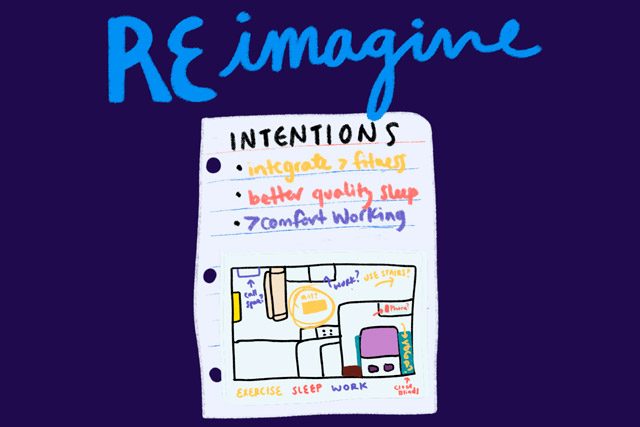

Ante este complejo escenario una palabra resuena alto y claro: reinventarse. ¿Cómo podemos reinventar nuestras vidas y adaptarlas al contexto cambiante y en crisis para crear impactos positivos a nivel personal, social y planetario?¿Cómo podemos vivir más alineadas con el cuidado de la Vida? ¿Qué hemos aprendido de todo esto, han cambiado nuestras prioridades y valores? ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo podemos desarrollar hábitos cotidianos más coherentes con nuestra visión del mundo? ¿Cómo podemos disfrutar del proceso, aprender y pasarlo bien por el camino?

Imagen: Pixabay.

Te invitamos a desarrollar el “Backcasting” o retrospectiva desde el futuro. Es una de las mejores herramientas para trabajar la visión de futuro hacia la que queremos encaminar nuestros proyectos. Llévalo a cabo de manera individual, con tu familia, con tus amigas o compañeras de casa… El objetivo es reflexionar y crear una nueva visión de nuestras vidas, alineada con lo verdaderamente esencial en ellas. Y una vez que la tengamos, dar los pasos necesarios para llegar a esa visión.

Para poder crear la vida que deseamos, hemos de ser capaces de imaginarla primero. Este es un momento clave para soñar sin miedo. Sueña tu vida sin límites. Busca un lugar tranquilo y cómodo. Cierra los ojos e imagina cómo sería tu día ideal en el futuro. Recorre el día desde tu despertar, prepara tu desayuno, sal a caminar hacia tu lugar de estudio o trabajo, comparte tiempo con tus personas queridas, visita una tienda, practica tu ocio, regresa a casa… Trata de llenarte de las sensaciones que te generan cada una de las actividades que haces durante el día. Al finalizar, agradécete la experiencia. ¡En estos tiempo, atreverse a “soñar a lo grande” es todo un acto de valentía! Si te apetece, toma una hoja de papel y dibuja tu experiencia como gustes.

¿Cómo podemos identificar los pasos a tomar en nuestras vidas para que nos lleven hacia la visión que verdaderamente deseamos? Lo importante es:

Una vez definida la visión en el futuro, retrocedemos hacia el presente identificando los pasos o acciones que hemos de ir implementando para llegar desde el presente hasta nuestra visión del futuro.

Esta manera de trabajar desde el futuro hacia el presente nos permite mayor creatividad. Porque a un objetivo final puede llegarse por muchos caminos. La planificación tradicional (centrada en el presente y orientada hacia el futuro) hace, muchas veces, que nos sintamos coaccionadas por un presente conocido y a menudo limitante, que nos impide “soñar a lo grande”.

Necesitas:

Procedimiento:

¡Empieza a implementar esas acciones que has marcado en tu backcasting o retrospectiva desde el futuro en tu vida cotidiana!

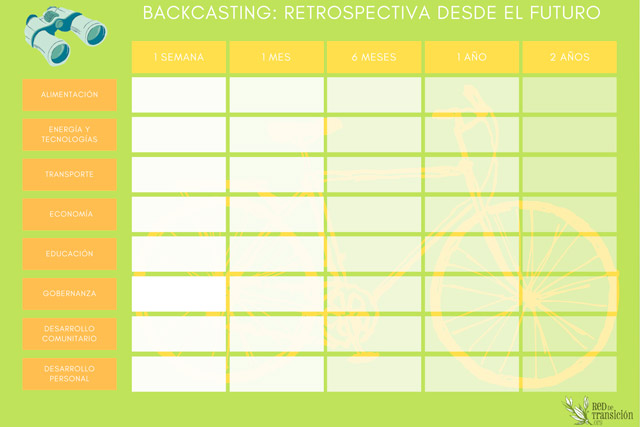

Aquí os compartimos algunas categorías potenciales, sobre las que podéis empezar a soñar y que podéis considerar en vuestro backcasting o retrospectiva desde el futuro.

Por supuesto, podéis crear las vuestras propias. También incluimos algunas pistas asociadas a esas categorías a modo de inspiración.

Te dejamos una plantilla de ejemplo. Puedes descargarla AQUÍ.

Revisa tu Backcasting o retrospectiva desde el futuro cada cierto período de tiempo. Puedes ir marcando las acciones que vas emprendiendo e ir avanzando hacia tu visión poco a poco. Celebra cada paso y comparte la experiencia con tu comunidad, amistades, familia… ¡Las nuevas historias empiezan en cada una de nosotras, crean nuevas realidades y son semilla de cambio en las demás personas!¿Las escribimos juntas? ¡A por el futuro!

Te recordamos que al inicio de la cuarentena pusimos en marcha el listado colaborativo Resiliencia ante el coronavirus, un compendio de artículos y recursos útiles y relacionados con el momento que vivimos.

También tenemos otras herramientas post Covid-19 para una vida regerenativa, como la Cápsula del tiempo.

Y te animamos a que descargues, leas y compartas la Guía Esencial para Hacer la Transición: Comenzar la Transición en tu calle, comunidad, pueblo u organización. Accesible y completo, muy inspirador, se trata del manual más reciente y actualizado para acompañar el proceso de transición a nivel local.

Ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel de la pandemia, queremos proponerte una serie de herramientas post Covid-19 para una vida regerenativa. En concreto, te proponemos una cápsula del tiempo edición cuarentena, un diario creativo para registrar y reflexionar acerca de las fortalezas y oportunidades de cambio en situaciones desafiantes, como la que vivimos especialmente estos días.

Este artículo ha sido escrito en colaboración y disfrute por Mayerling Márquez, Esther Molina y Laura Sedano. Todas miembros y colaboradoras de la Red de Transición.

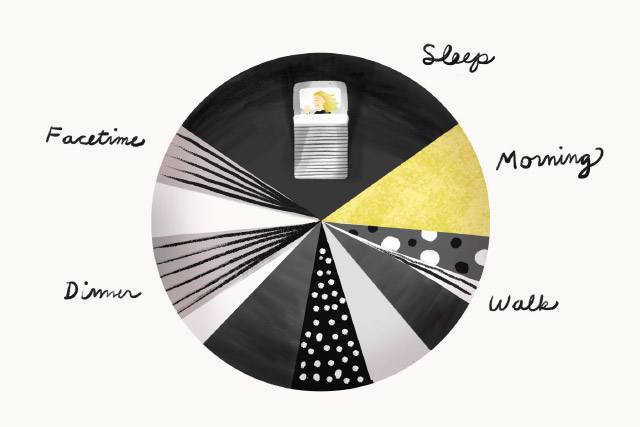

Hacer una cápsula de tiempo consiste en recolectar recuerdos personales de una etapa de tu vida para preservarlos en el tiempo.

En esta ocasión, teniendo en cuenta que hemos comenzado con la fase de desescalada post Covid-19, queremos invitarte a utilizar esta herramienta para plasmar de una forma original y creativa cómo has llevado el período de aislamiento originado por la pandemia.

Imagen: Nataliya Vaitkevich, Pexels.

Este ejercicio te ayudará a reflexionar acerca de tu capacidad de resiliencia en tiempos de crisis y en el futuro servirá para no olvidar que a pesar de las dificultades pudiste sobrellevar la situación. Quizá también te ayude a evaluar tus prioridades y valores personales.

Puedes hacer tu cápsula de tiempo de manera individual o grupal, pero te recomendamos hacerla con tu grupo familiar o amigos cercanos, así la experiencia será más significativa y podrán compartir sus impresiones y emociones acerca de cómo enfrentaron la situación.

Tiempo que necesitaremos: 1.5 horas, apróximadamente.

Materiales:

Opcional – recomendado:

Instrucciones:

Consejo: No pienses demasiado, dedica solo unos pocos minutos a cada actividad plasmando tus primeras ideas, siempre podrás volver a ellas después si lo deseas. Te sugerimos entre paréntesis el tiempo de duración de cada tarea.

Sigue los siguientes pasos y disfruta de esta actividad mientras escuchas tu música favorita.

Escribe el título de esta historia en la portada, revisa lo que has escrito una vez más, y haz cualquier ajuste que consideres. Cuando estés satisfecha con el resultado guárdalo en un sobre.

Recuerda abrir tu cápsula del tiempo dentro de uno o dos años. ¡Será muy interesante volver a ver estos recuerdos de un período sin precedentes de nuestra vida y nuestra historia! y reflexionar acerca de lo que aprendimos…

Imagen: Ekaterina Bolovtsova, Pexels.

Recuerda también que tienes a tu disposición otras herramientas post Covid para una vida regerenativa, como por ejemplo el Backcasting o retrospectiva desde el futuro.

Agradecimientos por el material original en inglés realizado por Alexa Kutler (@kutlera) para el taller “A Cuarentime Capsule”, una iniciativa de la comunidad Creative Mornings (@creativemorning). Traducción al castellano por Mayerling Márquez.

Avisos